2010年代後半の将棋ブーム以降、将棋を題材にした小説が話題になることが増え、なかには映画化、ドラマ化などメディアミックスされた作品もあります。一方、同じく伝統的な盤上遊戯である囲碁についてはというと、なかなかメディアで大きく取りあげられる機会が少なく、囲碁小説の母数も将棋小説ほど多くはありません。

しかし、なかには囲碁を知っている人も知らない人も楽しめる優れた作品があります。そこでこの記事では、囲碁を題材にしたおすすめの小説を紹介いたします。

『名人』川端康成

かつて囲碁の「名人」は、最強の棋士ただ一人に与えられる終身制の称号だった。昭和十三年、最後の終身名人にして「不敗の名人」と呼ばれた本因坊秀哉は、自身の「引退碁」として、若手の大竹七段から挑戦を受ける。秀哉名人は六十五歳、病を押しての対局は半年に及んだ。緊迫した応酬が続く闘いに、罠を仕掛けたのは……。命を削って碁を打ち続ける、痩躯の老名人の姿を描いた珠玉の名作。

(新潮社HPより引用)

『名人』は、川端康成による中編小説です。1938年6月から12月にかけ、約半年間にわたって打ち継がれた21世本因坊秀哉名人の引退碁。その観戦記を新聞に連載した川端が、それをもとに小説の形にまとめ直したものが『名人』です。

当時の「本因坊」は現在のような実力制のタイトル戦ではなく、世襲によって名乗るもの。秀哉はその世襲制本因坊の最後の人であり、「芸道」としての囲碁から「競技」としての囲碁に移り変わっていく時代の名人でした。合理主義が囲碁の世界を覆っていく過渡期のなか、病に冒されながら命を賭した引退碁に臨む秀哉の姿を活写し、古き良き時代の碁打ちの生き様を描いてみせた名作です。

AIという究極の合理主義が囲碁においても人間を凌駕するようになった今、改めて読む価値のある一作だと思います。

『盤上の夜』宮内悠介

彼女は四肢を失い、囲碁盤を感覚器とするようになった──。若き女流棋士の栄光をつづり、第1回創元SF短編賞で山田正紀賞を贈られた表題作にはじまり、同じジャーナリストを語り手にして紡がれる、盤上遊戯、卓上遊戯をめぐる6つの奇蹟。囲碁、チェッカー、麻雀、古代チェス、将棋……対局の果てに人知を超えたものが現出する。デビュー作品集ながら直木賞候補となり、日本SF大賞を受賞した、2010年代を牽引する新しい波。

(東京創元社HPより引用)

「盤上の夜」は、宮内悠介による短編小説です。第1回創元SF短編賞で山田正紀賞(選考委員特別賞)を受賞したデビュー作で、本作を収録した同名の短編集は第33回日本SF大賞を受賞し、さらに第147回直木賞の候補にもなりました。

本作の主人公は、旅行先の中国で四肢を失い、生き延びるために囲碁を覚えることになった灰原由宇。手足を失ったかわりに碁盤を感覚器とし、囲碁の局面を触覚として捉えることができるという彼女の数奇な運命をつづった作品です。由宇の設定や背景はかなりシリアスで重いですが、SF的な奇想と囲碁というゲームへの洞察、そしてひとりの女性棋士をめぐる人々の情念の描写が見事な傑作短編です。

また、短編集『盤上の夜』には灰原由宇が再登場する「原爆の局」という作品が収録されており、こちらも囲碁を扱った(棋譜の掲載もあります)傑作となっています。

なお、宮内悠介には囲碁を中心にボードゲームを扱った作品が多くあり、それらについては以下の記事にまとめております。よろしければあわせてお読みください。

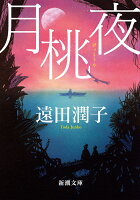

『月桃夜』遠田潤子

薩摩の支配下にあった奄美。孤児のフィエクサは、父を失った少女サネンと兄妹の契りを交わす。砂糖作りに従事する奴隷のような身分の二人だが、フィエクサは碁を習い才を発揮し、サネンは美しい娘に成長する。しかしサネンが薩摩の役人から妾に所望され、過酷な運命が動き出す──。濃厚な花の匂いの中、無慈悲な神に裁かれる禁断の絆。魔術的な魅力に満ちたファンタジーノベル大賞受賞作。

(新潮社HPより引用)

『月桃夜』は、遠田潤子による長編小説です。著者のデビュー作で、数あるエンタテインメント系の公募新人賞のなかでも受賞作のレベルに定評のあるファンタジーノベル大賞受賞作です。

薩摩藩の支配下にあったころの奄美大島を舞台にした歴史ファンタジーで、孤児の少年フェイクサと、父を失った少女サネン──兄妹の契りを交わし、厳しい奴隷制度の敷かれる島でともに生きていく2人の運命を描いた物語です。フェイクサは碁の才能に恵まれた少年で、囲碁がメインの物語ではないものの、ストーリーを構成する重要な要素として扱われています。本因坊道策、本因坊秀策の名前が登場するのも、歴史を知る囲碁ファンにはうれしいところ。

囲碁の知識がゼロでも通読には何の支障もなく、兄妹の愛を切なく描いたファンタジーとして非常におもしろいので、幅広い方におすすめいたします。

『本因坊殺人事件』内田康夫

宮城県鳴子温泉で高村本因坊と若手浦上八段との間で争われた天棋戦。高村はタイトルを失い、翌日、荒雄湖で水死体で発見された。観戦記者・近江と天才棋士・浦上が謎の殺人に挑む。

(KADOKAWAHPより引用)

『本因坊殺人事件』は、内田康夫による長編小説です。デビュー長編『死者の木霊』に続く第2作として、1981年に自費出版された作品。内田康夫といえば浅見光彦シリーズが有名ですが、本作はシリーズではない単発作品です。

棋界の長老・高村本因坊と若手棋士・浦上八段とのあいだで争われた天棋戦。そのタイトル戦に敗れた直後、高村本因坊が謎の死を遂げます。本因坊の不可解な死と、タイトル戦の棋譜に残された奇妙な謎、そして連続する事件。それらに浦上八段と観戦記者の近江が挑むミステリです。

膨大な数の作品を残した内田康夫ですが、本作は商業作家として軌道に乗る前の作品で、一球入魂の気合いが感じられる一作です。著者自身、囲碁を趣味としていたということで、その思いも反映されていることでしょう。棋士たちの生き様と棋界の政治的な思惑が交錯する、切ない味わいの秀作です。

『囲碁殺人事件』竹本健治

山梨で行われた囲碁タイトル戦・第七期棋幽戦第二局二日目、〈碁の鬼〉槇野九段が、近くの滝で首無し屍体で発見された。IQ208の天才少年棋士・牧場智久と大脳生理学者・須堂信一郎は事件の謎に挑むが、犯人の魔の手は牧場少年にも襲いかかる。ゲーム三部作第一弾開幕! 文庫特典:短編「チェス殺人事件」併録。

(講談社HPより引用)

『囲碁殺人事件』は、竹本健治による長編小説です。IQ208の天才少年棋士・牧場智久と、大脳生理学者・須藤信一郎が活躍する「ゲーム三部作」の第1作目(ちなみに続く2作は『将棋殺人事件』『トランプ殺人事件』です)。シンプルなタイトルの示すとおり、囲碁を扱った本格ミステリです。

タイトル戦の第2局2日目に、〈碁の鬼〉と称された棋士・槇野九段の死体が発見されるに始まるミステリ。死体から首が切り取られていた謎、タイトル戦の前に槇野九段が受け取った奇妙な詰碁の謎に、主人公たちが挑みます。1980年に発表された作品で、キャラクターたちのノリは若干時代を感じる部分もありますが、本格ミステリとしての端正かつ大胆な作りは非常に秀逸です。

作者が囲碁というゲームに非常に強い思い入れを持っているのは一読すれば明らかで、囲碁を記号論理学を使って表す論文の一部まで載っており、衒学的なおもしろさにも満ちています。囲碁を知らなくても楽しめますが、知識があればより深く味わえる作品であることは間違いありません。

まとめ

以上、おすすめの囲碁小説5作の紹介でした。筆者自身、囲碁にはそれほど詳しいわけではなく、むしろ将棋のほうが好きなのですが、将棋小説と同じくらいとは言わなくても、囲碁小説ももう少し盛りあがってほしいという気持ちがあります。気になった作品があれば、ぜひ手にとっていただきたいです。